–í–º–µ—Å—Ç–µ –≤—ã–≥–æ–¥–Ω–µ–π —à–∞–≥–∞—Ç—å

–Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ –ø–æ–∫–∞ —É–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—é—Ç –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –Ω–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–º —Ä—ã–Ω–∫–µ. –ù–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∫ –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω–æ–π —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–µ —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ç, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∑–∞–≤–æ–¥—ã —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å —Å –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏—è–º–∏ –≤–∑–∞–∏–º–æ–≤—ã–≥–æ–¥–Ω—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è.–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏—è –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –ß–µ–ª—è–±–∏–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–æ–º –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–æ–º –Æ—Ä–µ–≤–∏—á–µ–º –ø—Ä–æ–≤–µ–ª–∞ —Ä—è–¥ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á –≤ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏. –û–¥–Ω–∞ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–∞ –ø–ª–∞–Ω–∞–º –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –≤ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–µ —Å–±–æ—Ä–æ—á–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ (–°–ü) –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ MAN. –î–µ—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –æ–≥–ª–∞—à–∞—é—Ç—Å—è, –Ω–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è —Å–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç—Å—è –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–Ω—ã–π –≤–∏–∑–∏—Ç, –∞ —á—É—Ç—å –ø–æ–∑–∂–µ –ß–µ–ª—è–±–∏–Ω—Å–∫—É—é –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, –¥–ª—è –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–∞ –ø–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –ø–ª–æ—â–∞–¥–æ–∫, –ø–æ—Å–µ—Ç—è—Ç –Ω–µ–º—Ü—ã. –ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –°–ü MAN –±—É–¥–µ—Ç –∑–∞–ø—É—â–µ–Ω–æ –ø–æ–¥ –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–æ–º (–ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–Ω–∞—è –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å - 6 —Ç—ã—Å. –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–µ–π), –∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–π –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä–Ω —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ —Ä–∞—Å—à–∏—Ä—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–º —Ä—ã–Ω–∫–µ. –ü–æ–∑–≤–æ–ª–∏—Ç –ª–∏ —Ä—ã–Ω–æ–∫?

...–ø–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–∞–º...

–ü–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –¥–∞–Ω–Ω—ã–º –Ý–æ—Å—Å—Ç–∞—Ç–∞, –∑–∞ —è–Ω–≤–∞—Ä—å - –Ω–æ—è–±—Ä—å 2011 –≥–æ–¥–∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ –∑–∞–≤–æ–¥—ã –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ 188 —Ç—ã—Å. –≥—Ä—É–∑–æ–≤—ã—Ö –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–µ–π (–Ω–∞ 37,6% –±–æ–ª—å—à–µ –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–∏—á–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∞ 2010-–≥–æ) –∏ 37,2 —Ç—ã—Å. –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ (–ø—Ä–∏—Ä–æ—Å—Ç - 4%). –•–æ—Ä–æ—à–∏—Ö —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–æ–≤ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è –∏ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è–º, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –£—Ä–∞–ª–∞ –∏ –ó–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π –°–∏–±–∏—Ä–∏. –¢–∞–∫, ¬´–£—Ä–∞–ª¬ª (–ß–µ–ª—è–±–∏–Ω—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å, —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã—Ö –∏ –≤–Ω–µ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã—Ö –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–∞—Ö, –≤–∞—Ö—Ç–æ–≤—ã—Ö –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–∞—Ö) –≤ 2011-–º –ø—Ä–æ–¥–∞–ª 11,8 —Ç—ã—Å. –º–∞—à–∏–Ω, —á—Ç–æ –Ω–∞ 6,6% –±–æ–ª—å—à–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –≤—ã—Ä—É—á–∫–∞ –≤—ã—Ä–æ—Å–ª–∞ –Ω–∞ 28,5%. –ö—É—Ä–≥–∞–Ω—Å–∫–∏–π –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–Ω—ã–π –∑–∞–≤–æ–¥ (–ö–ê–≤–ó, –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ü–∏—è - –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å—ã –º–∞–ª–æ–≥–æ –∏ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∞) –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª 871 –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å (+34,6% –∫ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–º—É –≥–æ–¥—É). –ö–ê–≤–ó –∏ ¬´–£—Ä–∞–ª¬ª –≤—Ö–æ–¥—è—Ç –≤ –≥—Ä—É–ø–ø—É –ì–ê–ó. –£–∑–Ω–∞—Ç—å —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç –ù–µ—Ñ—Ç–µ–∫–∞–º—Å–∫–æ–≥–æ –∞–≤—Ç–æ–∑–∞–≤–æ–¥–∞ (–ë–∞—à–∫–∏—Ä–∏—è; –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏–µ, –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã–µ –∏ –º–µ–∂–¥—É–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã–µ –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å—ã, –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–∏) –Ω–∞–º –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –°—É–¥—è –ø–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è–º, –∑–∞ —Ç—Ä–∏ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–∞ –æ–±—ä–µ–º –æ—Ç–≥—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ü–∏–∏ –≤ —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤–æ–º –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ —É–≤–µ–ª–∏—á–∏–ª—Å—è –Ω–∞ 52,3% –∫ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–º—É –ø–µ—Ä–∏–æ–¥—É 2010-–≥–æ. –î–≤–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è —É—Ä–∞–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–∞ (–ê–ú–£–Ý –≤ –°–≤–µ—Ä–¥–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –∏ IVECO-AMT –≤ –ß–µ–ª—è–±–∏–Ω—Å–∫–æ–π) –¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –Ω–µ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–≤–∞—é—Ç.

–¢–∞–∫, ¬´–£—Ä–∞–ª¬ª (–ß–µ–ª—è–±–∏–Ω—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å, —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã—Ö –∏ –≤–Ω–µ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã—Ö –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–∞—Ö, –≤–∞—Ö—Ç–æ–≤—ã—Ö –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–∞—Ö) –≤ 2011-–º –ø—Ä–æ–¥–∞–ª 11,8 —Ç—ã—Å. –º–∞—à–∏–Ω, —á—Ç–æ –Ω–∞ 6,6% –±–æ–ª—å—à–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –≤—ã—Ä—É—á–∫–∞ –≤—ã—Ä–æ—Å–ª–∞ –Ω–∞ 28,5%. –ö—É—Ä–≥–∞–Ω—Å–∫–∏–π –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–Ω—ã–π –∑–∞–≤–æ–¥ (–ö–ê–≤–ó, –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ü–∏—è - –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å—ã –º–∞–ª–æ–≥–æ –∏ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∞) –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª 871 –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å (+34,6% –∫ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–º—É –≥–æ–¥—É). –ö–ê–≤–ó –∏ ¬´–£—Ä–∞–ª¬ª –≤—Ö–æ–¥—è—Ç –≤ –≥—Ä—É–ø–ø—É –ì–ê–ó. –£–∑–Ω–∞—Ç—å —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç –ù–µ—Ñ—Ç–µ–∫–∞–º—Å–∫–æ–≥–æ –∞–≤—Ç–æ–∑–∞–≤–æ–¥–∞ (–ë–∞—à–∫–∏—Ä–∏—è; –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏–µ, –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã–µ –∏ –º–µ–∂–¥—É–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã–µ –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å—ã, –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–∏) –Ω–∞–º –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –°—É–¥—è –ø–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è–º, –∑–∞ —Ç—Ä–∏ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–∞ –æ–±—ä–µ–º –æ—Ç–≥—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ü–∏–∏ –≤ —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤–æ–º –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ —É–≤–µ–ª–∏—á–∏–ª—Å—è –Ω–∞ 52,3% –∫ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–º—É –ø–µ—Ä–∏–æ–¥—É 2010-–≥–æ. –î–≤–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è —É—Ä–∞–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–∞ (–ê–ú–£–Ý –≤ –°–≤–µ—Ä–¥–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –∏ IVECO-AMT –≤ –ß–µ–ª—è–±–∏–Ω—Å–∫–æ–π) –¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –Ω–µ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–≤–∞—é—Ç. –ê–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π —Ä–æ—Å—Ç —Ä—ã–Ω–∫–∞ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –≤–æ –º–Ω–æ–≥–æ–º –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–µ—Ç—Å—è –ø–æ—Å—Ç–∫—Ä–∏–∑–∏—Å–Ω—ã–º –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω—ã—Ö –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–æ–∫. –í 2009 –≥–æ–¥—É –≥—Ä—É–∑–æ–æ–±–æ—Ä–æ—Ç –≤ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–º –ø–æ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Å–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –Ω–∞ 16,7% –∫ 2008-–º—É. –í —Å–æ–≤–æ–∫—É–ø–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å–æ —Å–Ω–∏–∂–µ–Ω–∏–µ–º —Ç–∞—Ä–∏—Ñ–æ–≤ (—Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –∏–∑-–∑–∞ –¥–µ–º–ø–∏–Ω–≥–∞, –∑–∞—Ç–µ–º —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏–µ–π —Å—Ç–∞–ª–∏ —Å–ø–µ–∫—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –≥—Ä—É–∑–æ–≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü—ã) –∏ —Ä–æ—Å—Ç–æ–º —Ü–µ–Ω –Ω–∞ —Ç–æ–ø–ª–∏–≤–æ —ç—Ç–æ –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–∞—Ä–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞–ª–æ –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–∏ –Ω–æ–≤—ã—Ö –º–∞—à–∏–Ω (—Å–º. ¬´–ó–∞–≥–Ω–∞–ª–∏ –≤ —Ç—É–ø–∏–∫¬ª, ¬´–≠-–£¬ª ‚Ññ 6 –æ—Ç 14.02.11 ). –í 2010-–º –≥—Ä—É–∑–æ–æ–±–æ—Ä–æ—Ç –Ω–∞ –¥–æ–∫—Ä–∏–∑–∏—Å–Ω—ã–π —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è, –≤ 2011-–º —ç—Ç–æ, –ø–æ –æ—Ü–µ–Ω–∫–µ –∏–≥—Ä–æ–∫–æ–≤, –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ, –Ω–æ –≥–æ–¥–æ–≤–æ–π —Å—Ç–∞—Ç–∏—Å—Ç–∏–∫–∏ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ—Ç.

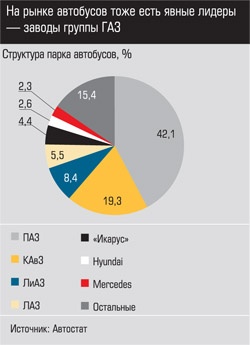

Интересно проанализировать и структуру российского парка коммерческих автомобилей. По данным «Автостата», 90% грузовиков - отечественные бренды (информация на начало 2011 года). В топ-3 входят КамАЗ (21,9%), ГАЗ (24,8%) и завод им. Лихачева (ЗиЛ, 19,3%). В структуре парка автобусов российских марок несколько меньше - около 74%. На первом месте - Павловский автобусный завод (ПАЗ, 42,1%), на втором - КАвЗ (19,3% парка), на третьем месте - Ликинский автозавод (ЛиАЗ, 8,4%). В ближайшем будущем позиции производителей могут измениться.

Интересно проанализировать и структуру российского парка коммерческих автомобилей. По данным «Автостата», 90% грузовиков - отечественные бренды (информация на начало 2011 года). В топ-3 входят КамАЗ (21,9%), ГАЗ (24,8%) и завод им. Лихачева (ЗиЛ, 19,3%). В структуре парка автобусов российских марок несколько меньше - около 74%. На первом месте - Павловский автобусный завод (ПАЗ, 42,1%), на втором - КАвЗ (19,3% парка), на третьем месте - Ликинский автозавод (ЛиАЗ, 8,4%). В ближайшем будущем позиции производителей могут измениться....и, конечно, собирать...

–í 2011 –≥–æ–¥—É –∞–∫—Ç–∏–≤–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å —É—Ä–∞–ª—å—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏–π –∫ –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã–º –∫–æ–Ω—Ç–∞–∫—Ç–∞–º. –¢–∞–∫, –∑–∞–≤–æ–¥ ¬´–£—Ä–∞–ª¬ª –æ–±—ä—è–≤–∏–ª –æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–∏ —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ —Å –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–π –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–µ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –∫–æ—Ä–ø–æ—Ä–∞—Ü–∏–µ–π FAW (–æ–±—ä–µ–º - 10 —Ç—ã—Å. –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –≤ –≥–æ–¥). –ù–µ—Ñ–ê–ó —Ä–µ—à–∏–ª —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å—ã –±—Ä–∞–∑–∏–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä–Ω–∞ MarcoPolo (–ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–Ω–∞—è –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å - 3 —Ç—ã—Å. –º–∞—à–∏–Ω). –Ý—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –ê–ú–£–Ý–∞ –≤–µ–¥–µ—Ç –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã —Å–æ —Å–ª–æ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–º –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä–Ω–æ–º Troliga Bus –∏ –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏–º Lifan (—Ä–∞–Ω–µ–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–µ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –æ–±—Å—É–∂–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å Renault Trucks –∏ FAW, –Ω–æ, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞ —ç—Ç–æ –Ω–µ –¥–∞–ª–æ).–ê–Ω–∞–ª–æ–≥–∏—á–Ω–∞—è —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è –∏ –Ω–∞ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–º —É—Ä–æ–≤–Ω–µ. –í —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∞—è –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏—è

FotonMotors –∏—â–µ—Ç –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É –¥–ª—è —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ –≤ –î–∑–µ—Ä–∂–∏–Ω—Å–∫–µ (–ù–∏–∂–µ–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å), –¥–≤–∞ –°–ü —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é—Ç –Ω–∞ –±–∞–∑–µ –ö–∞–º–ê–ó–∞ (—Å Mercedes –∏ Fuso, 11% –∞–∫—Ü–∏–π —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∏—Ç –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ Daimler) –∏ —Ç.–¥. –ù–∞ –Ω–∞—à –≤–∑–≥–ª—è–¥, —Ç–∞–∫–æ–π –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å –∫ –°–ü —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –∫–∞–∫ –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö, —Ç–∞–∫ –∏ –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω—ã—Ö –∏–≥—Ä–æ–∫–æ–≤ –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–µ—Ç—Å—è –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –ø—Ä–æ–∑—Ä–∞—á–Ω—ã–º–∏ –∏ –≤–µ—Å—å–º–∞ —Ä–∞–¥—É–∂–Ω—ã–º–∏ –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–∞–º–∏ —Ä—ã–Ω–∫–∞.

- –í –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–π —Ä—ã–Ω–æ–∫ - –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö –¥–∏–Ω–∞–º–∏—á–Ω—ã—Ö –≤ –ï–≤—Ä–æ–ø–µ, - –æ—Ç–º–µ—á–∞—é—Ç –≤ –ø—Ä–µ—Å—Å-—Å–ª—É–∂–±–µ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –ì–ê–ó. - –Ý–æ—Å—Å–∏—è –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –¥–ª—è –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–π –±–æ–ª—å—à–∏–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥–ª—è —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è –∏ —Ä–∞—Å—à–∏—Ä–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏—è. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –Ω–µ—É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, —á—Ç–æ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –∏–∑ –Ω–∏—Ö —Å—Ç—Ä–µ–º—è—Ç—Å—è –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç —Ä—ã–Ω–æ–∫.

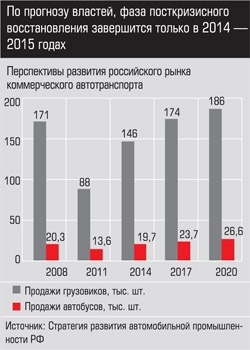

–°–æ–≥–ª–∞—Å–Ω–æ –°—Ç—Ä–∞—Ç–µ–≥–∏–∏ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ý–§, –∫ 2020 –≥–æ–¥—É –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–∏ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–Ω—É—Ç –ø–æ –±–∞–∑–æ–≤–æ–º—É —Å—Ü–µ–Ω–∞—Ä–∏—é 186 —Ç—ã—Å. –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü (–±–æ–ª—å—à–µ —É—Ä–æ–≤–Ω—è 2010-–≥–æ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤ —Ç—Ä–∏ —Ä–∞–∑–∞), –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ - 26,6 —Ç—ã—Å—è—á–∏ (–≤ 2,6 —Ä–∞–∑–∞). –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è, –ø–æ –æ—Ü–µ–Ω–∫–µ ¬´–ê–≤—Ç–æ—Å—Ç–∞—Ç–∞¬ª, —Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–π –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –ø—Ä–µ–≤—ã—à–∞–µ—Ç 19 –ª–µ—Ç, –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ - –¥–æ—Å—Ç–∏–≥ 14,5. –û—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –Ω–∞—á–∞—Ç—å—Å—è –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –≥–ª–æ–±–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –æ–±–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –∞–≤—Ç–æ–ø–∞—Ä–∫–∞, –∏–Ω–∞—á–µ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–Ω–µ—Ç —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–∞—è —É–≥—Ä–æ–∑–∞ –¥–ª—è —Ñ—É–Ω–∫—Ü–∏–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–π —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã. –ï—â–µ –æ–¥–∏–Ω –≤–∞–∂–Ω—ã–π –Ω—é–∞–Ω—Å - –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–∏—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á—Ç–µ–Ω–∏—è –∫—Ä—É–ø–Ω—ã—Ö —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–π —Å–º–µ—â–∞—é—Ç—Å—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ü–∏–∏ (—É —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –≤–æ–∑–∏—Ç –≥—Ä—É–∑—ã –≤ –ï–≤—Ä–æ–ø—É, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ—Ç –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ –≤—ã–±–æ—Ä–∞ –∏–∑-–∑–∞ —ç–∫–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏–π). –ì–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä AsstrA Transport –û–ª–µ–≥ –ì—Ä–µ–±–µ–Ω—å–∫–æ:

–°–æ–≥–ª–∞—Å–Ω–æ –°—Ç—Ä–∞—Ç–µ–≥–∏–∏ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ý–§, –∫ 2020 –≥–æ–¥—É –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–∏ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–Ω—É—Ç –ø–æ –±–∞–∑–æ–≤–æ–º—É —Å—Ü–µ–Ω–∞—Ä–∏—é 186 —Ç—ã—Å. –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü (–±–æ–ª—å—à–µ —É—Ä–æ–≤–Ω—è 2010-–≥–æ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤ —Ç—Ä–∏ —Ä–∞–∑–∞), –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ - 26,6 —Ç—ã—Å—è—á–∏ (–≤ 2,6 —Ä–∞–∑–∞). –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è, –ø–æ –æ—Ü–µ–Ω–∫–µ ¬´–ê–≤—Ç–æ—Å—Ç–∞—Ç–∞¬ª, —Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–π –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –ø—Ä–µ–≤—ã—à–∞–µ—Ç 19 –ª–µ—Ç, –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ - –¥–æ—Å—Ç–∏–≥ 14,5. –û—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –Ω–∞—á–∞—Ç—å—Å—è –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –≥–ª–æ–±–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –æ–±–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –∞–≤—Ç–æ–ø–∞—Ä–∫–∞, –∏–Ω–∞—á–µ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–Ω–µ—Ç —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–∞—è —É–≥—Ä–æ–∑–∞ –¥–ª—è —Ñ—É–Ω–∫—Ü–∏–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–π —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã. –ï—â–µ –æ–¥–∏–Ω –≤–∞–∂–Ω—ã–π –Ω—é–∞–Ω—Å - –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–∏—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á—Ç–µ–Ω–∏—è –∫—Ä—É–ø–Ω—ã—Ö —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–π —Å–º–µ—â–∞—é—Ç—Å—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ü–∏–∏ (—É —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –≤–æ–∑–∏—Ç –≥—Ä—É–∑—ã –≤ –ï–≤—Ä–æ–ø—É, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ—Ç –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ –≤—ã–±–æ—Ä–∞ –∏–∑-–∑–∞ —ç–∫–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏–π). –ì–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä AsstrA Transport –û–ª–µ–≥ –ì—Ä–µ–±–µ–Ω—å–∫–æ:- –ï—Å–ª–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ –≥—Ä—É–∑–æ–≤—ã—Ö –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—è—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑—É—é—Ç—Å—è –¥–ª—è –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∫–∏ –Ω–∞ –¥–∞–ª—å–Ω–∏–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—è, —Ç–æ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –ø–ª–∞–Ω –≤—ã—Ö–æ–¥—è—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã –¥–æ–ª–≥–æ—Å—Ä–æ—á–Ω–æ–π –Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∏ –∏ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–µ–Ω–∏—è –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è. –î–ª—è —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è –ª—é–±–∞—è –ø–æ–ª–æ–º–∫–∞, —Ä–∞–≤–Ω–æ –∫–∞–∫ –∏ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∞—è –Ω–µ–¥–µ–µ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—å –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è (–æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–º—Ñ–æ—Ä—Ç–∞ –º–æ–∂–µ—Ç –ø—Ä–∏–≤–µ—Å—Ç–∏ –∫ –ø–µ—Ä–µ—É—Ç–æ–º–ª–µ–Ω–∏—é), —á—Ä–µ–≤–∞—Ç–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—è–º–∏. –ê –∫–∞–∂–¥—ã–π –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—è - —ç—Ç–æ –ø—Ä—è–º—ã–µ –ø–æ—Ç–µ—Ä–∏. –ï—Å—Ç—å –µ—â–µ —Ç–∞–∫–æ–π –≤–∞–∂–Ω—ã–π –∞—Å–ø–µ–∫—Ç, –∫–∞–∫ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—è –≤ —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∞—Ü–∏–∏. –ù–µ –±—É–¥–µ—Ç –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç—å—é, —á—Ç–æ –ª–∏–¥–µ—Ä—ã –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–µ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏—è –∏–º–µ—é—Ç –±–æ–ª–µ–µ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–Ω—ã–µ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–∏, –±–æ–ª–µ–µ –¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥—ã –º–µ–∂–¥—É —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –æ–±—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–µ–º –∏ –±–æ–ª—å—à–∏–π —Å—Ä–æ–∫ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –¥–µ—Ç–∞–ª–µ–π –∏ —É–∑–ª–æ–≤. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∏–º –∏ –æ—Ç–¥–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á—Ç–µ–Ω–∏–µ.

–¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –°–ü –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–µ—Ç –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏—è–º —Ä–∞—Å—à–∏—Ä—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–º —Ä—ã–Ω–∫–µ, –∏–∑–±–µ–∂–∞–≤ –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –∑–∞—Ç—Ä–∞—Ç –Ω–∞ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—é –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞, –∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–º - –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏—Ç—å —Å–≤–æ–∏ –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ù–µ—Ä–µ–¥–∫–æ –ø–æ–º–∏–º–æ –Ω–µ–ø–æ—Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–±–æ—Ä–∫–∏ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ —Å –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω—ã–º–∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç –ø–µ—Ä–µ–¥ –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –∑–∞–≤–æ–¥–∞–º–∏ –∏ –Ω–æ–≤—ã–π –∫–∞–Ω–∞–ª —Å–±—ã—Ç–∞ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç—É—é—â–∏—Ö. –ö –ø—Ä–∏–º–µ—Ä—É, –≤ –°–ü ¬´–£—Ä–∞–ª¬ª-FAW –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω—ã –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–∏ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫–æ–≥–æ –º–æ—Ç–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞, –≤—Ö–æ–¥—è—â–µ–≥–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å ¬´–£—Ä–∞–ª–æ–º¬ª –≤ –≥—Ä—É–ø–ø—É –ì–ê–ó. –í –ú–∏–∞—Å—Å–µ –±—É–¥–µ—Ç –ª–æ–∫–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –º–æ—Å—Ç–æ–≤ –∏ –∫–∞–±–∏–Ω. –°–ü –ù–µ—Ñ–ê–ó-Marco–Ýolo –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ—Ç —Å–±–æ—Ä–∫—É –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ –Ω–∞ –±–∞–∑–µ —à–∞—Å—Å–∏ –ö–∞–º–ê–ó (–≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞ –ù–µ—Ñ–ê–ó–∞), –∞ –≤ –±—É–¥—É—â–µ–º –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è –¥–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –ª–æ–∫–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏—é –¥–æ 80% –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –±—Ä–∞–∑–∏–ª—å—Ü–∞–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–∞—Å—Ç—å –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–æ–≤, —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∫—É –∏ –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–∏.

Есть еще один вариант сотрудничества - применение иностранных комплектующих в российской технике. По мнению начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Андрея Топтуна, использование крупных узлов и агрегатов импортного производства при сборке - нормальная практика:

- –ü—Ä–∏—á–∏–Ω–∞ –±–∞–Ω–∞–ª—å–Ω–∞ - –∏–∑–æ–±—Ä–µ—Å—Ç–∏ —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –∏ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–µ –∏ –Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ–µ —É —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤ —É–∂–µ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è. –ù–µ—Ç —É –Ω–∞—Å —ç–∫–æ–ª–æ–≥–∏—á–Ω—ã—Ö –¥–∏–∑–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–µ–π, –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∫–æ—Ä–æ–±–æ–∫, –∫–ª–∏–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–∏—Å—Ç–µ–º, —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–ø–æ–Ω–µ–Ω—Ç–æ–≤ –∏ –ø—Ä–æ—á–µ–≥–æ.

...–ª—É—á—à–µ —Ö–æ—Ä–æ–º

–£–≥—Ä–æ–∂–∞—é—Ç –ª–∏ –ø–ª–∞–Ω—ã –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω—ã—Ö –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä–Ω–æ–≤ –±–∏–∑–Ω–µ—Å—É –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏–π? –ù–∞ –Ω–∞—à –≤–∑–≥–ª—è–¥, –Ω–µ—Ç. –í–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ –≤–ø–ª–µ—Ç–∞—é—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å—ã. –ò –ø–æ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —Å—á–µ—Ç—É –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—é—Ç, –Ω–æ –∏ —Å–º–æ–≥—É—Ç –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ —Ä–æ—Å—Ç–µ –ø—Ä–æ–¥–∞–∂ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã—Ö –º–æ–¥–µ–ª–µ–π. –í–æ-–≤—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–æ–≤ –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–µ–ø–∫–∏. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –¥–æ–ª—è –≥—Ä—É–ø–ø—ã –ì–ê–ó –≤ —Å–µ–≥–º–µ–Ω—Ç–µ –ø–æ–ª–Ω–æ–ø—Ä–∏–≤–æ–¥–Ω—ã—Ö —Ç—è–∂–µ–ª—ã—Ö –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–º —Ä—ã–Ω–∫–µ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ 45%, –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ - 70%. –í –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—é—Ç —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç—ã —Ä—è–¥–æ–º –∫–æ–Ω–∫—É—Ä–µ–Ω—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤ –ø–æ —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏—é —Å –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –±—Ä–µ–Ω–¥–∞–º–∏: –≤ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–∏—Å–ø–æ—Å–æ–±–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∫ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–º –¥–æ—Ä–æ–≥–∞–º –∏ –∫–ª–∏–º–∞—Ç—É, –¥–æ—Å—Ç—É–ø–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å–µ—Ä–≤–∏—Å–∞ –∏ –∑–∞–ø–∞—Å–Ω—ã—Ö —á–∞—Å—Ç–µ–π. –í-—Ç—Ä–µ—Ç—å–∏—Ö, –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä—É–µ–º—ã–µ –æ–±—ä–µ–º—ã –°–ü –∑–∞ —Ä–µ–¥–∫–∏–º –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–µ–≤–µ–ª–∏–∫–∏. MAN –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä—É–µ—Ç —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å –≤ –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ –¥–æ 6 —Ç—ã—Å. –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ –Ω–µ —è—Å–Ω–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–∞–≤–æ–¥ –≤—ã–π–¥–µ—Ç –Ω–∞ –∑–∞—è–≤–ª–µ–Ω–Ω—É—é –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å. –î–ª—è —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏—è, –ö–∞–º–ê–ó –≤ 2011 –≥–æ–¥—É –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª –ø–æ—á—Ç–∏ 50 —Ç—ã—Å. –º–∞—à–∏–Ω–æ–∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤.

–£–≥—Ä–æ–∂–∞—é—Ç –ª–∏ –ø–ª–∞–Ω—ã –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω—ã—Ö –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä–Ω–æ–≤ –±–∏–∑–Ω–µ—Å—É –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏–π? –ù–∞ –Ω–∞—à –≤–∑–≥–ª—è–¥, –Ω–µ—Ç. –í–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ –≤–ø–ª–µ—Ç–∞—é—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å—ã. –ò –ø–æ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —Å—á–µ—Ç—É –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—é—Ç, –Ω–æ –∏ —Å–º–æ–≥—É—Ç –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ —Ä–æ—Å—Ç–µ –ø—Ä–æ–¥–∞–∂ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã—Ö –º–æ–¥–µ–ª–µ–π. –í–æ-–≤—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–æ–≤ –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–µ–ø–∫–∏. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –¥–æ–ª—è –≥—Ä—É–ø–ø—ã –ì–ê–ó –≤ —Å–µ–≥–º–µ–Ω—Ç–µ –ø–æ–ª–Ω–æ–ø—Ä–∏–≤–æ–¥–Ω—ã—Ö —Ç—è–∂–µ–ª—ã—Ö –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–º —Ä—ã–Ω–∫–µ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ 45%, –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–æ–≤ - 70%. –í –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—é—Ç —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç—ã —Ä—è–¥–æ–º –∫–æ–Ω–∫—É—Ä–µ–Ω—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤ –ø–æ —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏—é —Å –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –±—Ä–µ–Ω–¥–∞–º–∏: –≤ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–∏—Å–ø–æ—Å–æ–±–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∫ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–º –¥–æ—Ä–æ–≥–∞–º –∏ –∫–ª–∏–º–∞—Ç—É, –¥–æ—Å—Ç—É–ø–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å–µ—Ä–≤–∏—Å–∞ –∏ –∑–∞–ø–∞—Å–Ω—ã—Ö —á–∞—Å—Ç–µ–π. –í-—Ç—Ä–µ—Ç—å–∏—Ö, –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä—É–µ–º—ã–µ –æ–±—ä–µ–º—ã –°–ü –∑–∞ —Ä–µ–¥–∫–∏–º –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–µ–≤–µ–ª–∏–∫–∏. MAN –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä—É–µ—Ç —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å –≤ –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ –¥–æ 6 —Ç—ã—Å. –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ –Ω–µ —è—Å–Ω–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–∞–≤–æ–¥ –≤—ã–π–¥–µ—Ç –Ω–∞ –∑–∞—è–≤–ª–µ–Ω–Ω—É—é –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å. –î–ª—è —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏—è, –ö–∞–º–ê–ó –≤ 2011 –≥–æ–¥—É –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª –ø–æ—á—Ç–∏ 50 —Ç—ã—Å. –º–∞—à–∏–Ω–æ–∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –≥–ª–∞–≤–Ω–∞—è –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∞, –ø—Ä–µ–ø—è—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∞—è –±—ã—Å—Ç—Ä–æ–º—É —Ä–æ—Å—Ç—É –¥–æ–ª–∏ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π, - —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ –±–∏–∑–Ω–µ—Å–∞. –¢–æ—Ç —Ñ–∞–∫—Ç, —á—Ç–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ø–∞—Ä–∫ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ 90% —Å–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –∏–∑ –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –º–∞—à–∏–Ω, –∞ –±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—ã –∏–∑ –Ω–∏—Ö —Å—Ç–∞—Ä—à–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ –ª–µ—Ç (—Å –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–∞–º–∏ –¥–µ–ª–∞ –ª—É—á—à–µ, –Ω–æ –Ω–µ–Ω–∞–º–Ω–æ–≥–æ), –ª–µ–≥–∫–æ –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏—Ç—å - —É –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª–µ–π –Ω–µ—Ç –¥–µ–Ω–µ–≥.

- –§–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—ã–π –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª –±—ã —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã–º –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è–º –æ–±–Ω–æ–≤–ª—è—Ç—å —Å–≤–æ–∏ –ø–∞—Ä–∫–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–∏–µ–º–ª–µ–º—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö, —É –Ω–∞—Å —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ. –ü—Ä–∏—á–µ–º —Ä–µ—á—å –∏–¥–µ—Ç –Ω–µ –æ –∑–∞–º–µ—â–µ–Ω–∏–∏ –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∞–≤—Ç–æ –∏–º–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã–º, –∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ –ø–æ–∫—É–ø–∫–µ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ. –ò–∑-–∑–∞ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞ —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤ –Ω–∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –¥–æ—Ä–æ–≥–∞—Ö —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è —Ç–æ, —á—Ç–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã —É–∂–µ –±—ã—Ç—å —É—Ç–∏–ª–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–æ, - –ø–æ–¥—á–µ—Ä–∫–∏–≤–∞–µ—Ç –û–ª–µ–≥ –ì—Ä–µ–±–µ–Ω—å–∫–æ. - –ó–∞–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è —ç—Ç–∏–º –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã —ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–≥–æ —Ñ—É–Ω–∫—Ü–∏–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–π –æ—Ç—Ä–∞—Å–ª–∏ –∫–∞–∫ –≤–∞–∂–Ω–æ–π —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—â–µ–π —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏–∫–∏.

–ï—Å–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–∞ –ª—å–≥–æ—Ç–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–µ–¥–∏—Ç–æ–≤–∞–Ω–∏—è –∏–ª–∏ –ª–∏–∑–∏–Ω–≥–∞ –≤—Å–µ-—Ç–∞–∫–∏ –ø–æ—è–≤–∏—Ç—Å—è (—Ö–æ—Ç—è —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–≤ –æ–± —ç—Ç–æ–º –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ—Ç), –æ–Ω–∞ –±—É–¥–µ—Ç —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–∏, —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ê –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –∑–∞–≤–æ–¥—ã, –Ω–∞ –±–∞–∑–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–æ –°–ü, –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –≤—ã–∏–≥—Ä–∞—é—Ç. –ù–∞ –∑–∞—â–∏—Ç—É –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏–π –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω –∏ —Ä–µ–∂–∏–º –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–±–æ—Ä–∫–∏, –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞—é—â–∏–π, —á—Ç–æ –Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤—ã–µ –ª—å–≥–æ—Ç—ã –Ω–∞ –≤–≤–æ–∑ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç—É—é—â–∏—Ö –ø–æ–ª—É—á–∞—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–ª–∞–Ω–æ–º–µ—Ä–Ω–æ —É–≤–µ–ª–∏—á–∏–≤–∞—é—Ç –ª–æ–∫–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏—é. –ê–Ω–¥—Ä–µ–π –¢–æ–ø—Ç—É–Ω –ø–æ–¥–≤–æ–¥–∏—Ç –∏—Ç–æ–≥:

- –ü–æ –º–æ–µ–º—É –º–Ω–µ–Ω–∏—é, –≤—Å–µ —Å–µ–≥–º–µ–Ω—Ç—ã –±—É–¥—É—Ç –º–µ–Ω—è—Ç—å—Å—è –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤–æ —Å —Ä—ã–Ω–∫–æ–º, —Å–∏–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ä—ã–≤–∫–∞ –∫–∞–∫–æ–≥–æ-–ª–∏–±–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ–π–¥–µ—Ç. –ù–æ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –∏–º–ø–æ—Ä—Ç –∏ —Å–±–æ—Ä–∫–∞ –±—É–¥—É—Ç —Ä–∞—Å—Ç–∏ —á—É—Ç—å –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ, –∞ –¥–æ–ª—è —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –∞–≤—Ç–æ, —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å–Ω–∏–∂–∞—Ç—å—Å—è.